📘この記事は連載シリーズ「介護者のための明日が少し楽になるヒント(資格取得編)」の一部です

▶ 第1回:在宅介護の私が「サービス介助士」に挑戦! ― 動機編

▶ 第2回:ついに申込!資料だけじゃ分からなかったリアル ― 申込編

▶ 第3回:申込後でも体験会へ参加して大正解! ― 体験会編

▶ 第4回:学習スタート!テキスト攻略&自宅学習から課題提出まで ― 学習編

▶ 第5回(この記事):知識が“本物のスキル”に変わった瞬間(前編:1日日)

▶ 第6回:視覚障害者の手引きとロールプレイ ― 実技教習・検定試験編(後編:2日目) ▶ 第7回:資格取得後に生きる力に変わった「支える」という視点 ― 総括編

プロローグ:学びが“行動”に変わる、始まりの2日間

第4回の学習編で課題提出後約1週間で提出課題結果のお知らせが届き無事にパスしました。同封されていた実技教習実施方法のご案内に従い、2日間の対面式をオンラインで申し込み数日後に日時決定の通知書が届きました。そして、「ここからが本当の始まりだ」と胸が高鳴りました。

ついに迎えた2日間の実技教習と検定試験。机の上で覚えた知識が、体を通して“本物のスキル”に変わる瞬間がやってきたのです。

サービス介助士の資格は就職や転職に直結するものではありません。けれども、人に寄り添い「おもてなしの心」を実践する力を養える資格だと感じています。

今回は、いよいよ始まった2日間の実技教習と検定試験のうち初日の体験をレポートします。

事前のお知らせには「テキスト・筆記用具・受講票、初日は弁当持参」とありました。会場に入ると机には装具一式。これが「高齢者疑似体験」で使うものでした。

2日間とも朝9時から夕方17時までの長丁場。会場には21名の受講生が集まり、簡単な自己紹介からスタートしました。ホテルや鉄道、販売など、企業研修で参加されている方が多い中、高校生の姿も。多様な人々が同じ目的で集う光景に、改めて身が引き締まる思いでした。

第1章:初日の講義と実技教習 ― 頭脳と身体で学ぶ介助の基本

1-1. テキストの復習 ― キーワードが繋がる瞬間

最初は講師によるオリエンテーションとテキストの復習講義でした。

テキストの重要ポイントを改めて学び直しました。

- サービス介助士の基本理念

- 接遇とホスピタリティ

- 障害の個人モデルと社会モデル(“できない”の原因を人に求めない)

- 4つの社会的障壁(バリア、困りごと)(物理・制度・情報・意識)

- 合理的配慮

- ノーマライゼーション

- バリアフリーとユニバーサルデザイン

- 対話

- 高齢者・障害者への理解と接遇

第4回の学習編で覚えたキーワードが、実技の現場でどう生きるのか。点と点が線になり、頭の中で繋がっていく感覚がありました。

1-2. 高齢者疑似体験 ― 自販機の前で知った“バリア”の正体

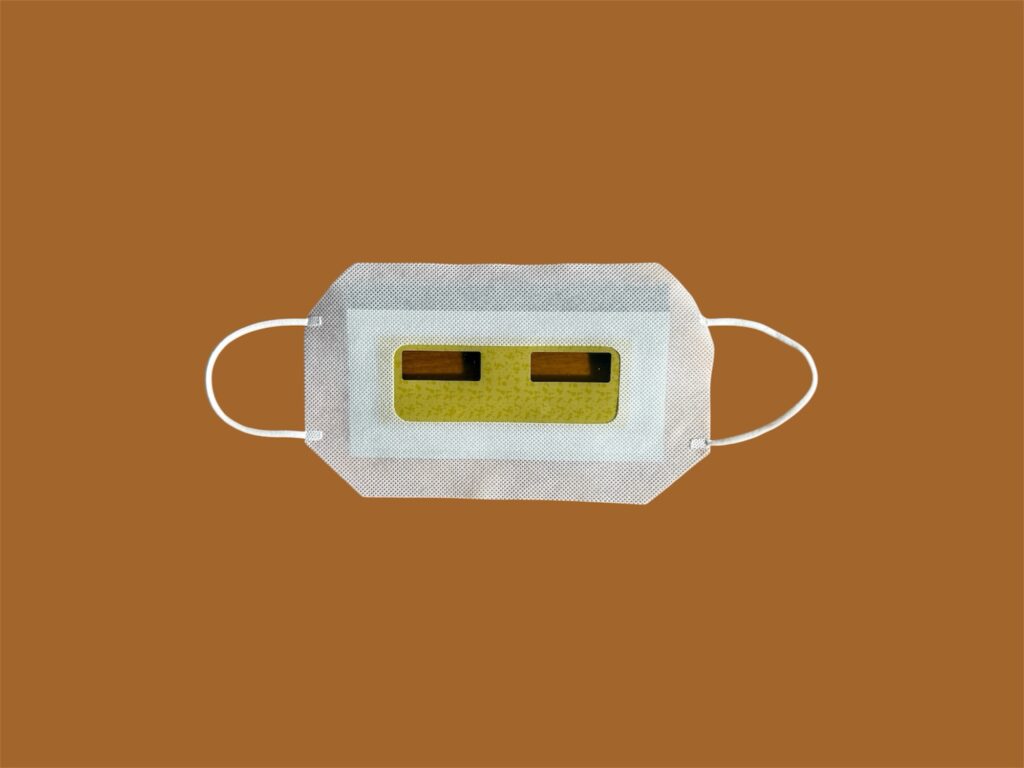

講義の後、いよいよ最初の実技「高齢者疑似体験」です。白内障を再現するゴーグル、関節の動きを制限するサポーター、身体を重くするおもり、指の感覚を鈍らせる手袋…。数年後の自分の姿かもしれない、と思うと複雑な気持ちになります。

日本ケアフィット共育機構提供

この装備のまま、まずは昼食。視界がぼやけ、指先が思い通りに動かない中での食事は、想像以上にストレスフルでした。後ろの席の方が匂いと音でパスタのソースをかけているのがわかりました。召し上がるのに苦労している様子が伝わってきます。

そして、杖をついて会場の外へ。路上駐車の車を避けるだけでも一苦労です。そんな中、一台の自動販売機が目に留まりました。しかし、近づかないとどんな飲み物が売っているのかわかりません。また、飲みたいお茶を買うために財布から小銭を取り出すことは至難の業です。指先の感覚がないため、硬貨の判別も難しいです。そうすると面倒になって、お札を投入してしまい、お釣りを受け取ることになります。釣り銭を取るのも下の取り出し口から商品を取るのも、膝が曲がらないため苦労します。

その時、痛感しました。

「不自由なのは私ではない。この自販機の仕様そのものが“社会のバリア”なのだ」と。

頭で理解していた「障害の社会モデル」を、全身で体験した瞬間でした。高齢者疑似体験終了後に各自が4つの社会的障壁をワークシートに記入して、完成させました。

1-3. 車いす介助 ― “自己流”の危うさと本当の安心感

午後は車いす介助の実習です。妻の介助経験があるため、これだけは自信がありました。しかし、その自信は開始数分で、見事に打ち砕かれます。

段差を越えるとき、私はハンドルを押さえ込んで力任せに前輪を浮かしていました。正解は、ティッピングレバー(車椅子の後輪の近くに伸びている、介助者の足元の近くにあるレバー)を踏み、テコの原理でスムーズに前輪を上げるのが正しい操作でした。その瞬間、ハッとしました。良かれと思ってやっていた妻への介助が、実は“自己流”でしかなく、何も言わなかっただけで、妻はきっと怖い思いをしていたに違いない…と。冷や汗がでました。

そして何より、私が一番見落としていたこと。それは、操作の前に必ず「これから動きますね」「少し揺れますよ」と動作の前に必ず声をかける。終わったら「着きましたね」と声を添える。その心構えこそが、相手の安心感に繋がるのだと、身をもって学びました。そして、最も大事だった

つまり、介助は挨拶に始まり挨拶に終わるのです。

また、「車いすを下ろす」ではなく「車いすで降りる」といった言葉遣いも重要。車いすの介助は「人を運ぶ」のではなく「人と一緒に移動する」ものなのだと気づきました。

ここでも繰り返されたキーワードは「合理的慮」。

障害のある方に“特別な支援”を与えるのではなく、“当たり前の暮らし”を送れる環境を整えること。それが制度でも現場でも不可欠なのだと学びました。

その後は、車いすの階段介助の基礎、片まひの方への衣服の着脱介助を体験。さらに補助犬の役割をビデオで学び、休憩時間にはユニバーサルデザイン商品のサンプルを手に取ることもできました。

最後は聴覚障害者への接遇として簡単な手話を学び、濃密な初日が終了しました。

エピローグ:次回予告 ― さらに高度な挑戦へ

高齢者疑似体験で「社会のバリア」の存在を痛感し、車いす介助で「自己流の危うさと本当の安心感」を知った初日。

この一日で、机上の知識が現実と結びつきました。

けれども学びはここで終わりではありません。翌日はさらに高度な実習――視覚障害者の手引き誘導や、現場を想定したロールプレイが待っています。相手の不安をどう読み取り、瞬時に判断できるか――実践力が試される場面です。

次回は2日目、視覚障害者の手引き誘導とロールプレイ。本番さながらの緊張感と学びをお届けします。後編(第6回)に続きます。

関連記事リンク

- 第1回:在宅介護の私が「サービス介助士」に挑戦! ― 動機編

- 第2回:資料だけじゃ分からなかったリアルと体験会活用法 ― 申込編

- 第3回:申込後に体験会へ参加して大正解! ― 体験会編

- 第4回:学習スタート!テキスト攻略&自宅学習から課題提出まで ― 学習編

最後に…一緒に「サービス介助士」を目指しませんか?(PR)

この記事を読んで「私も挑戦してみたい!」と感じていただけたなら、今が一歩を踏み出すタイミングです。この記事を読んで、「私もサービス介助士に挑戦してみたい!」と少しでも感じてくださった方がいらっしゃれば、これほど嬉しいことはありません。

※当リンクはアフィリエイトプログラムに参加しています。詳細をご確認の上、お申し込みください。

コメント