📘この記事は連載シリーズ「介護者のための明日が少し楽になるヒント(資格取得編)」の一部です

👉 申込手順は「サービス介助士の申込方法と注意点|体験会の特典活用術」をどうぞ »

▶ 第1回:在宅介護の私が「サービス介助士」に挑戦! ― 動機編

▶ 第2回:ついに申込!資料だけじゃ分からなかったリアル ― 申込編

▶ 第3回:申込後でも体験会へ参加して大正解! ― 体験会編

▶ 第4回:(この記事)社会人の資格勉強は「朝活」と「構造化」で乗り切る!― 学習編

▶ 第5回:知識が“本物のスキル”に変わった瞬間 ― 実技教習・検定試験編(前編:1日目)

▶ 第6回:視覚障害者の手引きとロールプレイ ― 実技教習・検定試験編(後編:2日目)

▶ 第7回:資格取得後に生きる力に変わった「支える」という視点 ― 総括編

プロローグ:これは、未来の自分への“お守り”

課題100問の提出を終えたいま、この1ヶ月の道のりを静かに振り返っています。

サービス介助士取得講座は、もちろん支出を伴う資格取得のための勉強です。ですが、私が得たのは知識以上の「視点の変化」でした。私は介護の専門家ではありませんし、施設に入所している妻の外出・外泊を除けば、日常的に家族の介護をしているわけでもありません。それでも「今のうちに知っておきたい」と感じたのは、将来の自分や大切な家族のことを、少しだけ現実的に考えるようになったからでした。

限られた時間の中、日々ほんの少しずつ進めた学びの記録。

もし、同じように「いつか、のために気になる」と感じている方がいるなら、この物語は、あなたの背中を押す小さなお守りになるかもしれません。

7月28日追記:日本ケアフィット共育機構から提出課題の採点結果が届き、最初のステップを通過しました。

第1章:学習計画と“朝活”から始まった、私の挑戦 (サービス介助士の学習計画/朝活の始め方)

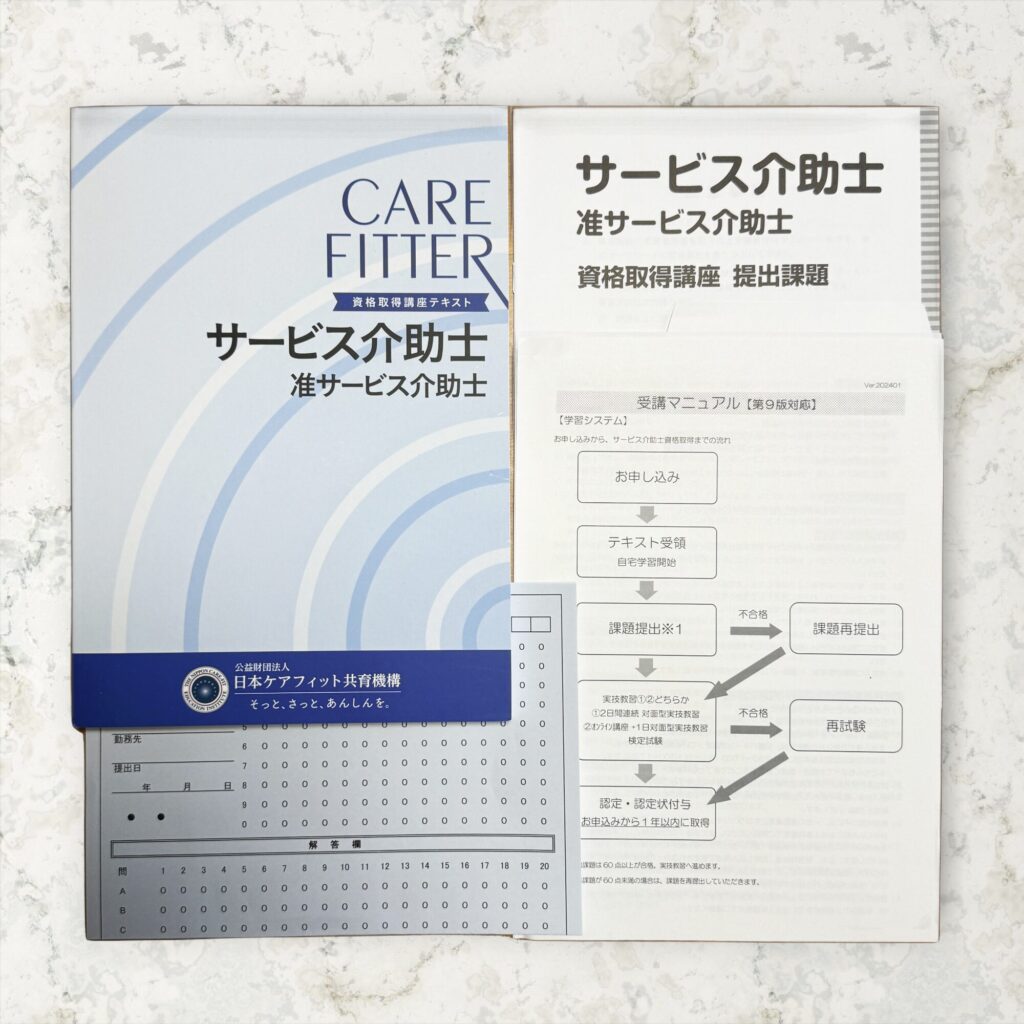

ポストに届いた教材のずっしりとした厚みに、少しだけ圧倒されたあの日。体験会で目にしたテキストに加え、100問の提出課題と解答用紙。「これは一筋縄ではいかないな」というのが、正直な第一印象でした。

ただ、封を開けたときにはもう、心は決まっていました。「今回は、絶対に途中で投げ出さない」と。第3回でレポートした体験会で感じた“学ぶ意味”が、想像以上に深く心に残り、私を支えてくれていたのです。

受講期間は1年間と長いですが、私は自分にプレッシャーをかける意味も込めて、提出期限を1ヶ月と設定。そこから逆算し、1日あたり30〜60分の朝活+週末90分で回す計画にしました。

最初に取り組んだのが「1ヶ月の学習シラバスづくり」。A4ノートにテキストの目次を書き出し、3周回せる配分で、テキスト1周 → 課題 → 弱点潰しの三層構造プランを作成。これが日々のペースメーカーになりました。

そしてもうひとつ、大きかったのが朝活。勤務先近くのフリースペースに行くため、家を出る時間を1時間早め、始業前の60分を学習に固定。誰にも邪魔されない“自分のための時間”が継続の土台になりました。

次は「体験会レポ|申込後でも参加すべき3つの理由」で、学習前に得た気づきを確認 »

第2章:私の勉強法・3つの工夫 ― “受け身”から“能動的な学び”へ (提出課題100問の進め方)

シラバスに沿って学習を進める中で、私が特に効果的だと感じた3つの工夫があります。それは、ただ「読んで覚える」のではなく、「構造を理解し、自分の言葉で再現する」ことを軸に据えた、私なりの学習法です。

- ① 目次から始める“構造把握”

まず、目次を“学びの地図”と捉え、じっくり読み込むことから始めました。9章構成の流れを俯瞰し、「この章は制度の話」「ここは実技」「ここは心構え」と、自分なりに各章の役割を頭に刻み込みます。最初に全体の地図を描くことで、学習の途中で道に迷わなくなりました。 - ② “全部読まない”勇気を持つ

次に、読むべき箇所とそうでない箇所のメリハリをつけました。基準は「自分の言葉で再現できるか?」。理念に関する第1〜4章と第8・9章は音読して何度も再現練習。実践的な第5〜7章は精読し、課題と照らし合わせて理解が曖昧な部分を洗い出す。ただ読むだけでなく、「わかる」を「説明できる」に変える作業を意識しました。 - ③ 課題とテキストを“マッピング”する

提出課題を解きながら、「どの章からの出題か」を分析し、テキストの該当箇所に付箋を貼っていきました。この一手間で出題傾向が見える化され、「この章は繰り返し問われるから重要だ」といった優先順位が自然とわかるように。この作業が、学習を“受け身”から“能動的”なものへと変えてくれました。

この軸を持てたことが、学習の負担感を“納得感”に変え、最後まで学び続ける力になったのだと思います。

申し込み~課題提出までの全体像は「サービス介助士の申込方法と注意点」を参照 »

第3章:専門用語の波を乗り越えた、私なりの付き合い方 (つまずきやすい用語の乗り越え方)

学習1週目、まずは共生社会やノーマライゼーションといった基本から。特に「接遇」が、単なるマナーではなく「相手の立場に立って考え、行動すること」だと知ったとき、ハッとさせられました。「これは自分の生活と地続きの話だ」と心から思えたことで、“やらなければいけない勉強”が“知ってよかったと思える学び”に変わった瞬間でした。

2週目から3週目にかけて、学習内容はぐっと専門的になりました。

「障害の個人(医学)モデル」「障害の社会モデル」「ジェロントロジー(創齢学)」…。初めて目にする言葉の数々に、たびたび手が止まります。

それでも不思議と、心が折れることはありませんでした。一つひとつの知識が「なぜそうするのか」という具体的な理由と結びついていたからです。

- 車いす介助で、立ったまま声をかけるのはなぜNGなのか。

- 聴覚障がいの方へのコミュニケーションが「手話」だけではないこと。

- 視覚障がいの方への「手引き」で、段差の手前の声かけがなぜ重要なのか。

それぞれの接遇方法は“技術”である前に、“配慮の視点”そのものなのだと、少しずつ理解が深まっていきました。

もちろん、一度で頭に入らない部分もありました。特に精神・知的障害に関する章は、自分の経験と結びつけにくく、時間がかかりました。でも、私はこう決めていたのです。「完璧に覚えなくていい。まずは“知っておく”ことが大事だ」と。

酷暑の中、汗だくでたどり着いたフリースペースで「今朝は“ひとつだけ”新しい言葉を知ればOK」と割り切り、夜に気になった用語だけを再検索する。この積み重ねが、専門用語の波を乗り越える力になりました。

第4章:課題提出前3日間の集中メニュー (筆記対策と直前3日の過ごし方)

28日間の学習もいよいよ終盤。提出課題100問の仕上げは、幸運にも3連休と重なりました。

サービス介助士の課題は3択のマークシート形式。「正しいもの」を選ぶのか「正しくないもの」を選ぶのか、問題文の意図を取り違えないよう、慎重に鉛筆で印をつけながら進めました。

【1日目】制限時間つきで「全問チャレンジ」

本番の検定(50問)を意識し、1問1分×100問=100分で実施。分からなかった問題(×)と迷った問題(△)を可視化。

【2日目】テキストと照合し「正答の根拠」を確認

×・△を重点的に、テキスト該当箇所へ戻って根拠確認。“なんとなく”を“確かな知識”へ。

【3日目】最終確認とマークシートへの転記

全問を解き直して最終確定→マークシートへ転記。設問番号のズレと受講番号の記入漏れに要注意。

費用・合格率・更新などの共通Q&Aは「サービス介助士FAQまとめ」に集約しています »

エピローグ:実技教習で確かめたい、“行動できる自分”

課題をポストに投函したとき、感じたのは「やっと終わった」という解放感ではなく、「ここからが、本当の始まりだ」という、次への期待感でした。

課題を提出すれば、きっと良い知らせが届くはず。そして、日本ケアフィット共育機構から実技教習の案内が届きます。いよいよ、サービス介助士の学びも“机の上”から“実践”へと進みます。

もちろん、不安がないわけではありません。

「手引きは、教科書通りにできるだろうか?」「声かけは、相手を不快にさせないだろうか?」

知識と実践の間には、きっと大きなギャップがあるはずです。

それでも、私は今、その“ギャップ”を体験することに前向きな気持ちでいます。

この1ヶ月で育ててきた「まなざし」と、能動的に学んできた知識が、きっと現場で私を支えてくれると信じているから。

次回は、私が初めて体験した「実技教習2日間のリアル」をお届けします。

(東京での実技教習は月に一度、土日も開催されているようです。私の更新は9月頃を予定しています)

迷い、学びながら、少しだけ“誰かの力になれる自分”に近づいたその日の記録。

どうぞ、引き続きお付き合いいただければ嬉しいです。

学習編Q&A(FAQ)

Q. 1日どれくらい勉強すれば1ヶ月で終わりますか?

A. 平日30〜60分+週末90分の朝活を固定化すれば、提出課題100問は1ヶ月で到達可能でした。

Q. 課題の再提出を避けるコツは?

A. 提出直前の5分チェック(主語/数字/例外/言い切り表現)でケアレスミスを潰します。

Q. 筆記の直前3日は何をしましたか?

A. 誤答ノートの反復+模擬50問に集中。新規インプットは切り上げ、睡眠を優先しました。

Q. 実技は『対面2日』と『オンライン+1日』どちらが合いますか?

A. 体で覚えたいなら対面2日、日程と移動負担を抑えるならオンライン+1日が向きます。

関連記事リンク

- 👉 サービス介助士の申込方法と注意点|体験会の特典活用術

- 👉 サービス介助士 体験会レポ|申込後でも参加すべき3つの理由

- 👉 サービス介助士FAQまとめ|費用・合格率・体験会・更新まで(新規作成推奨)

最後に…一緒に「サービス介助士」を目指しませんか?(PR)

この記事を読んで、「私もサービス介助士に挑戦してみたい!」と少しでも感じてくださった方がいらっしゃれば、これほど嬉しいことはありません。

下記のリンクから、私が申し込んだ「サービス介助士資格取得講座」の詳細をご確認いただけます。まずは情報収集の一環として、気軽にチェックしてみてはいかがでしょうか?

※当リンクはアフィリエイトプログラムに参加しています。詳細をご確認の上、お申し込みください。

コメント